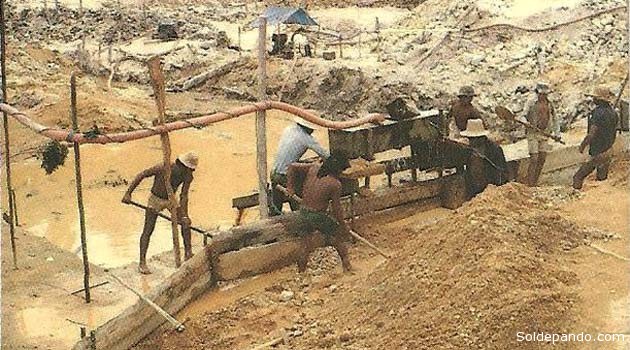

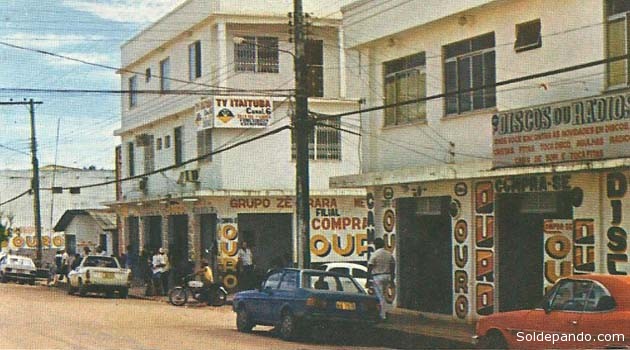

La minería a pequeña escala de los garimpeiros, la mayoría de ellos ilegales, implicó la destrucción de 183 kilómetros cuadrados de bosque en la región de Itaituba desde el año 2001. | Foto Archivo Sol de Pando

RECUERDOS DE SIERRA PELADA

Sierra Pelada es una zona del municipio de Curionópolis, perteneciente al Estado brasileño de Pará. En 1976 un geólogo encontró muestras de oro en el sur paraense, y ya en 1979 se corrió la voz de que en Sierra Pelada se hallaba un yacimiento aurifero aluvial. Desde entonces, una fiebre moderna del oro atrajo hasta allí a miles de garimpeiros (buscadores de metales y piedras preciosas de Brasil). El 21 de mayo de 1980 el Gobierno intervino la zona poniéndola bajo el control de la Policía Militar. Por aquel entonces, 30.000 garimpeiros trabajaban en las minas. Esta cifra se elevó hasta los 80.000 en los siguientes años,durante los cuales estos disfrutaron de un permiso de explotación concedido por el gobierno brasileño (cien hectáreas de las 10.000 con que contaba la mina,propiedad de la minera Vale do Rio Doce). La cumbre de la producción se dio en 1983 cuando se extrajeron 13′9 toneladas de oro. La producción fue decayendo paulatinamente hasta bajar a los 13 kilos que se extrajeron en el año 1991. En 1992 ya no se renovó la autorización para los garimpeiros. Estos estuvieron luchando judicialmente durante diez años, hasta que en 2001 recuperaron sus cien hectáreas,en las que ya casi no queda nada del preciado metal dorado. El célebre fotógrafo Sebastião Salgado de Minas Gerais, Premio Príncipe de las Asturias de las Artes en 1986, inmortalizó imágenes del multitudinario éxodo del oro en esa década, sobre esta serranía en el escudo precámbrico de Pará.

Tras un viaje de 26 horas en barco lento a la ciudad de Itaituba en la Amazonia profunda, lo último que se espera oír es el rugido de cinco jet skis equipados con motores de 2.600 centímetros cúbicos. Pero allí están; zigzagueando delante de una estela blanca a lo ancho del rio Tapajós. Tras milenios de silencio, roto solamente por los chillidos y aullidos de la selva, Itaituba quiere ruido y velocidad. “El jet ski está de moda aquí; vas a ver 15 o 20 un fin de semana; éste alcanza 170 kilómetros por hora”, dice Bruno, de 18 años, tras sacar su moto acuática del agua y acoplarla a un 4×4. Mientras habla, un barco llega desde Santarém, cien kilómetros río abajo, y descarga cinco moto-tractores “quad”, ideales para hacer carreras por los caminos recién abiertos en la selva.

Bruno compró su jet ski —el precio puede ascender a medio millones de reales, más de 100.000 euros euros— con dinero de la construcción, asfaltando la carretera transamazónica. Pero hay otras fuentes de dinero rápido en Itaituba. En los puestos de compra de oro y joyas, detrás de la oficina de Banco do Brasil, donde los garimpeiros —mineros artesanales— esperan a que les pesen los granos de metal amarillo. O en las barcazas cargadas de troncos cortados —la mayoria ilegalmente— que se dirigen para Belem, a dos semanas de distancia, y luego a Europa. El ipe —nogal brasileño— es especialmente cotizado para muebles.

“¿Ha cambiado mucho Itaituba?”, le pregúntamos a Bruno. Su respuesta es enigmática: “¿Ustedes creen que hay muchas urugus aquí, verdad?”, dice señalando los buitres negros posados en un montón de basura, las alas extendidas como cortinas funerarias. “Antes había muchos más”.

Itaituba, el reino del extractivismo

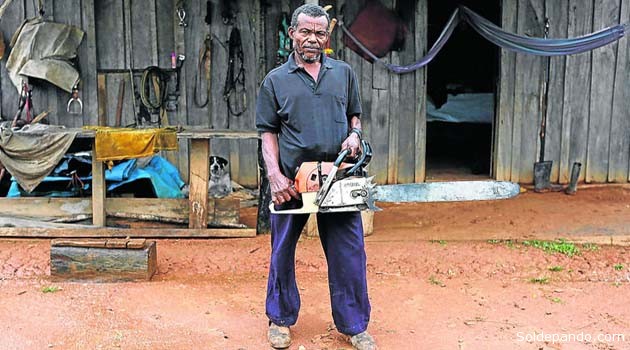

Un trabajador maderero posa con su motosierra en una aldea cercana a la carretera transamazónica en Itaituba. | Foto Reuters

Itaituba —de 100.000 habitantes y en plena explosión demográfica— es un boomtown, el centro de todas las actividades extractivas del oeste del estado amazónico de Pará, desde oro y diamantes a madera, sin olvidar la soja que se descarga en el terminal de la multinacional Bunge. Se espera otro impulso con la construcción de la mega presa de Sao Luis de Tapajós 10 kilómetros rio arriba y las nuevas hidrovías para el trasporte de soja, minerales y madera. Valmir Climaco, el alcalde de Itaituba hasta el 2013 y candidato a las elecciones del 2016, es dueño de una empresa maderera que ha sido multada por la agencia de protección medioambiental (IBAMA) por delitos de deforestación ilegal en el Parque Nacional de Amazonia. Su concejal de protección medioambiental era Ivo Lubina, uno de los mineros de oro más conocidos de la ciudad. Lubina fue detenido en Belem el año pasado por llevar una tortuga de especie protegida en su maleta. (La llevaba a un banquete de celebración del cumpleaños de su hijo).

En Itaituba, “las oligarquías políticas se funden con las oligarquías económicas y las oligarquías económicas se funden con el crimen organizado”, dice el geógrafo Mauricio Torres. Climaco y otros empresarios madereros en Itaituba habían elaborado a mediados de la década pasada un sistema de explotación maderera para burlar el sistema de controles sobre la tala de arboles. “La madera que ellos estaban trasportando desde Itaituba tenía documentación de origen de Belem lo cual no tiene sentido”, dice Mauricio Torres. “Documentaban madera donde no había (Belem) y luego saqueaban las unidades de conservación y tierras indígenas en el Tapajos”, dijo Torres.

Este “blanqueo” de madera ilegal mediante la falsificación de los papeles de autorización es un negocio en alza en Itaaituba y sus alrededores. Esta semana se han detenido a más de 100 personas en Santarém en una redada policial conocida como Operación Madeira Limpia acusadas de falsificar los papeles oficiales que autorizan la tala de árboles. Entre los detenidos, se encuentra a un ex traficante de cocaína apodado Paçoca (paçoca es un dulce brasileño hecho de castaña), el director del instituto de reforma agraria (INCRA) y otros funcionario del IBAMA. En este caso , se falsificaban los documentos que cuantificaban el número de árboles que pueden ser cortados legalmente. Paçoca, propietario de un avión privado, según la policía, falsificaba créditos forestales facilitando asi la tala ilegal más de 100.000 metros cúbicos de madera al mes. La Fiscalía del Estado de Pará calcula que nada menos que el 80% de las exportaciones de madera proceden de explotaciones ilegales. El miércoles seis personas fueron detenidos bajo ordenes de un fiscal federal en Itaituba por deforestación ilegal en otra investigación policial, conocida como Operación Castanheira.

Las calles del oro en la ciudad aurífera más grande del Brasil

Itaituba es un Municipio brasileño localizado en el estado del Pará y uno de los principales centros económicos del oeste paraense. Itaituba es la decimoquinta ciudad más grande (en términos poblacionales) del Estado del Pará, la tercera ciudad más grande del oeste paraense, y posee el décimotercero mayor Producto Interno Bruto (PIB) del estado. La ciudad es considerada de medio tipo, y una de las ciudades que presentan un crecimiento económico acelerado en el interior del Brasil. El origen del nombre es tupí y significa “reunión de agua de la piedra”. En este Municipio se encuentra el El Parque Nacional de la Amazonia, con sus 994.000hectñareas, posee una vasta vegetación de bosque tropical mixto y bosques aluviales, igapós ricos en açaí y buriti, numerosas formaciones geológicas de distintas edades, especies raras de árboles terrestres y semi-terrestres, además de varias especies de animales. Localizado el margen izquierdo del Río Tapajós, el parque es cortado por la carretera BR-230. (Transamazónica).

Pero el oro y los diamantes relucen aún más en Itaituba que la madera blanqueada. Hubo una auténtica fiebre hace cinco o seis años cuando el precio del gramo se duplicó y el número de garimpeiros se disparó de 20.000 a 200.000 en la zona de Itaituba. “En aquellos años, hubo más movimiento de dinero en los bancos de Itaituba que en Rio”, dijo Silviu, un comprador de oro en un puesto de la cadena Ourominas. “Yo entonces era garimpeiro; dormía cuatro horas al día en un acampamento al lado del rio; el dueño de la maquina se llevaba el 80%; pero el precio estaba en 100 reales el gramo y podía sacar a veces 12.000 reales (3.000 euros) al mes”.

La minería a pequeña escala de los garimpeiros, la mayoría de ellos ilegales, ha supuesto la destrucción de 183 kilómetros cuadrados de bosque en la región de Itaituba desde el 2001, según un informe publicado en enero de este año en la publicación Environmental Research Letters. Mientras iniciativas como la soja sostenible, ha moderado la destrucción de la selva en alguna medida “la deforestación, como consecuencia de la minería de oro, se ha acelerado desde la crisis del 2007”, advierte. Hay otras estragos medioambientales: los garimpeiros usan mercurio, cianuro y otras sustancias tóxicas para “lavar” el barro en la orilla del rio. La nueva legislación de minería en Brasil del 2013 no prohíbe el uso de mercurio.

Pero en Itaituba el garimpeiro es un héroe popular. Durante las fiestas de Santa Ana en julio se celebró un bingo para los garimpeiros. Premio: 200 gramos de oro. Se anunciaba como “un justo homenaje para los garimpeiros, hombres que forman parte de la historia de las luchas y las conquistas de Itaituba”.

Al igual que en otros países latinoamericanos, el Gobierno brasileño ha intentado controlar la caótica minería artesanal y dar licencias a grandes empresa mineras, muchas multinacionales, principalmente canadienses. Pero la gran minería no parece mucho más sensible al medioambeitne que los garimpeiros. El Dorado Gold de Vancouver —cuya mina de oro en Rumania desató protestas masivas por el uso de cianuro— está a punto de recibir luz verde para una mina de oro en Tocantizhno a 30 kilómetros más al sur de Itaituba.

Los indígenas del rio Xingu, por su parte, han logrado posponer la apertura de la mina más grande de oro de Brasil por la empresa Belo Sun de sede en Toronto, al lado de la polémica mega presa de Belo Monte. Al otro lado del estado de Para, otra canadiense, Colussus Minerals está bajo investigación por fraude tras timar a miles de garimpeiros que participaron en la reapertura de la famosa mina de Serra Pelado, inmortalizada en los ochenta por las célebres fotos de Sebastião Salgado.

El dramático poderío de los garimpeiros | VIDEO

Trailer do documental “Serra Pelada: A Lenda da Montanha de Ouro” de Victor Lopes

Na década de 80, no coração da floresta amazônica, 115 mil homens extraíram 100 toneladas de ouro, carregando nas costas uma montanha de 150 metros de altura. Hoje, Serra Pelada se transformou num lago, cercado por miséria, disputas e lendas até hoje

LINKS RELACIONADOS

- La canadiense EagleCrest en el Iténez de Bolivia: No hay acceso a la información sobre empresa del grupo Soros que se adueñó del Cerro San Simón

- En la Amazonia boliviana 45.000 personas se dedican a la minería ilegal del oro

- Niños indígenas son usados para explotación de oro en la Amazonia peruana

- La fiebre del oro recrudece en Pando y no hay consulta a los pueblos indígenas

- Joven riberalteño muere por inseguridad en explotación de oro sobre el río Madre de Dios