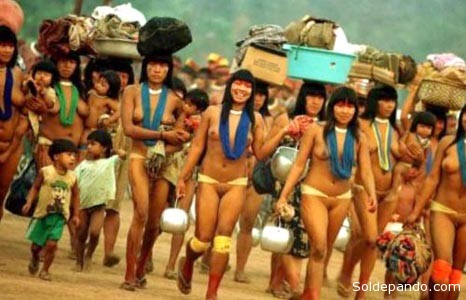

![Pueblo de chamanes que rinden culto a la magia del bosque amazónico, los Matsés de Brasil y Perú se unen para defender su territorio.]()

Pueblo de chamanes que rinden culto a la magia del bosque amazónico, los Matsés de Brasil y Perú se unen para defender su territorio. | ©Foto James Vybiral | Survival

Son los últimos chamanes del planeta que elaboran sus medicinas en pacto mágico con el reino animal de la selva, y purifican su cuerpo elevándose espiritualmente con el uso de sustancias antibióticas que obtienen en su territorio hoy amenazado. Desde hace dos años, la empresa petrolera canadiense Pacific Rubiales, perteneciente al Grupo Soros, realiza exploraciones petrolíferas en bosques habitados por más de dos mil matsés contactados y parcialidades aún en aislamiento voluntario. Aunque los Matsés se han opuesto con insistencia a que las empresas operen en sus tierras, sus protestas han sido ignoradas…

© Wilson García Mérida, con datos de Survival

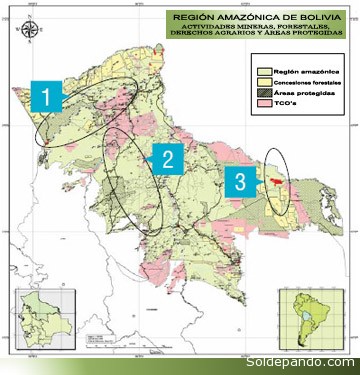

[See image gallery at www.soldepando.com] Los indígenas Matsés de Perú y Brasil se unieron para impedir que la petrolera canadiense Pacific Rubiales destruya su tierra y ponga en peligro las vidas de tribus aisladas.

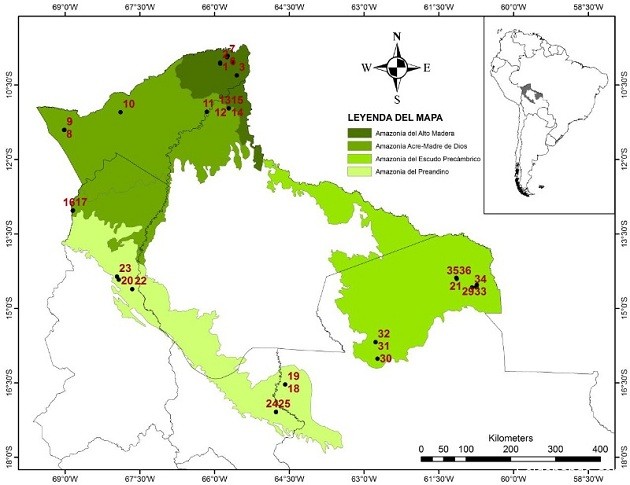

El Lote 135 dentro el territorio peruano fronterizo con Brasil, donde la canadiense Pacific Rubiales se encuentra explorando yacimientos de gas y petróleo, se sitúa en una zona que ha sido propuesta como Reserva Nacional para proteger a las tribus no contactadas de esta parte de la amazonia binacional.

Pacific Rubiales es una trasnacional que cuenta con capitales del magnate George Soros, quien además posee acciones e intereses en varias otras empresas con sede en Canadá que también se dedican a la explotación de oro, piedras preciosas y madera en varios países amazónicos. Todas ellas cotizan en la Bolsa de valores de Vancouver. En Bolivia la empresa canadiense Eagle Creast se apropió del Cerro de San Simón, en la provincia Baures del Beni, donde existe un mega yacimiento de oro de alta ley y piedras preciosas.

El proyecto petrolero de la candiense en el Perú, valorado en 36 millones de dólares, abrirá cientos de líneas sísmicas en una zona de más de 700 kilómetros cuadrados de selva virgen, excavando pozos en busca de petróleo, lo que afectará a las cabeceras de tres importantes ríos esenciales para la subsistencia de los Matsés, quienes se han opuesto insistentemente a que las empresas operen en sus tierras, aunque sus protestas han sido ignoradas.

Los matsés o mayorunas brasileños habitan en la Reserva del Valle del Javarí para pueblos indígenas no contactados, demarcada en 1988 tras una campaña de Survival Internacional.

Pacific Rubiales inició el 2012 exploraciones petrolíferas en el lote 135 de la región amazónica peruana de Loreto y no descarta la posibilidad de explorar el lote 137. Ambos se cruzan con zonas de reserva o de propuesta de reserva nacional. Pero el gobierno peruano, sin consulta previa con los habitantes de la región, ha concedido la licencia que permite a Pacific Rubiales construir líneas sísmicas y excavar pozos de prospección que amenazarán las cabeceras de ríos esenciales para la supervivencia de los matsés y sus vecinos “no contactados”, asegura a DW Rebecca Spooner, especialista de Survival International.

“El petróleo destruirá el lugar donde nacen nuestros ríos. ¿Qué pasará con los peces? ¿Qué beberán los animales?” protestó Marcos, un indígena matsés citado por Survival.

Un segundo Lote 137 ya se ha demarcado sobre el mapa, directamente encima del título de propiedad territorial de los Matsés, denunció Survival. A pesar de las protestas de los indígenas, Pacific Rubiales está ejerciendo gran presión sobre la tribu para que comiencen los trabajos.

Existen alrededor de 2.200 matsés que viven en la selva amazónica en la frontera entre Perú y Brasil. El río Yaquerana recorre el corazón de su tierra y señala la frontera internacional que separa su hogar.

Pero para los Matsés, los arroyos, las planicies aluviales y las selvas de arena blanca conforman un territorio ancestral compartido por toda la tribu. “Nosotros no conocemos fronteras”, dice el vocero indígena.

![Los matsés o mayorunas brasileños habitan en la Reserva del Valle del Javarí para pueblos indígenas no contactados, demarcada en 1988 tras una campaña de Survival Internacional.]()

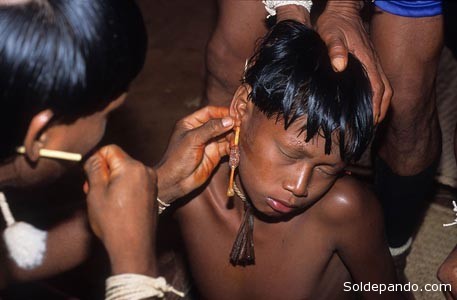

Cultura chamánica en extinción

Los hombres matsés soplan tabaco, o polvo de “nënë”, por la nariz de los otros hombres para darles fuerza y energía.

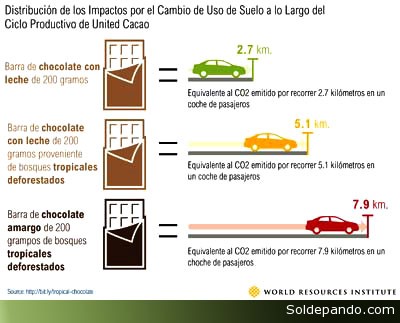

Asimismo, para obtener valor y energía, y mejorar las habilidades de caza, tanto hombres como mujeres utilizan un fluido segregado por una especie de rana verde conocida como “acate” en Perú o “kambô” en el Brasil (la phyllomedusa bicolor). Los hombres recolectan el fluido frotando la piel de la rana con un palo. Luego se aplica en pequeños agujeros que se queman en la piel del receptor. El mareo y las náuseas pronto dan paso a una sensación de claridad y fuerza que puede durar varios días.

AUDIOS | Los sonidos del Kambô

El kambô es una rana cuya secreción natural contiene una sustancia que actúa como poderoso energizante natural, capaz de combatir y eliminar disturbios de salud en el ser humano, aumentando la eficiencia del sistema inmunológico. Los chamanes lo utilizan para prevenir y curar las enfermedades, y también como revitalizante físico.

En la obtención de la sustancia que posee, la rana no es herida; el colector ora palabras mágicas pidiendo al espíritu amigo del kambô que traiga la cura.

Espontáneamente el kambô suelta la sustancia medicinal, después de la colecta la rana será dejada en el mismo árbol en donde se la encontró.

[See image gallery at www.soldepando.com]

![FaceWGM]() Los curanderos matsés tienen una profunda comprensión de cómo se pueden utilizar las plantas de la selva para curar enfermedades.

Los curanderos matsés tienen una profunda comprensión de cómo se pueden utilizar las plantas de la selva para curar enfermedades.

Para los Matsés, las plantas y los animales tienen espíritus al igual que los humanos, y pueden dañar o sanar un cuerpo humano.

Un curandero identificará la causa de la enfermedad de su paciente y la tratará con su respectiva planta medicinal.

Un dolor de garganta, por ejemplo, puede estar causado por haber comido carne de mono aullador, y se puede tratar con una planta que se parece a la laringe del mono.

Desde que han sido contactados con la “civilización”, los matsés han sufrido graves enfermedades, especialmente malaria y otras dolencias introducidas y que sus plantas medicinales no pueden curar.

VIDEOS | El kambô o la generosa rana antibiótica

Violando la Intangibilidad del Bosque Indígena

![Los bosques de la propuesta Reserva Comunal Matsés alberga una mayor diversidad de plantas que cualquier otra reserva de las tierras bajas de Perú.]()

Los bosques de la propuesta Reserva Comunal Matsés alberga una mayor diversidad de plantas que cualquier otra reserva de las tierras bajas de Perú.

El 27 de agosto 2009 el gobierno peruano aprobó la Reserva Nacional Matsés que pone bajo un régimen de intangibilidad 1’039.390 hectáreas de bosques vírgenes para la protección permanente de habitantes originarios en aislamiento voluntario.

La reserva ha sido creada por su excepcional biodiversidad y para proteger las tierras utilizadas tradicionalmente por el pueblo Matsés que son llamados localmente la “gente del gato”, debido a la barba y tatuajes faciales adornadas por las mujeres.

En 2004 el Museo Field de Chicago envió una Inventarios Biológicos Rápidos (RBI) Equipo de expedición a la reserva propuesta y sus resultados fueron asombrosos. Se han identificado un 3.000 a 4.000 especies de plantas estimadas junto con 65 especies de mamíferos y 416 aves. Entre los mamíferos figuran dos monos en peligro de extinción, el huapo calvo y tití de Goeldi.

Durante aquella expedición se produjo un fascinante descubrimiento al hallarse un gran archipiélago de bosques de arena blanca conocidos localmente como “varillales”, sobre las cabeceras del río Gálvez. Estos grandes parches de bosque de arena blanca hasta entonces desconocidos por la ciencia, contienen especies endémicas de flora y fauna y representan un hábitat poco común en Perú y el resto de la Amazonía.

La intangibilidad de esta singular riqueza de la biodiversidad amazónica se halla bajo inminente peligro con la incursión de la empresa petrolera canadiense, la cual inició una feroz campaña de coptaciones y sobornos para romper la resistencia indígena que protege esa reserva natural.

Los Matsés: guerreros de la frontera | Reportaje de América TV del Perú

Ellos son los Matsés o Mayoruna, el pueblo más indómito de la Amazonia, una cultura de guerreros celosos de su territorio y de hombres adaptados para vivir en la selva más remota, pero no en cualquier selva, sino en uno de los bosques más hermosos y mejor cuidados de Sudamérica.

El programa Cuarto Poder de América TV tuvo permiso de la comunidad Matsés para ingresar a algunos poblados de su vasto territorio comprendido por medio millón de hectáreas, más otro medio millón convertido por el estado peruano en la Reserva Nacional Matsés.

Los Mayoruna o Matsé fueron la frontera más difícil que tuvieron que afrontar los colonos peruanos que emprendieron la conquista de la Amazonia. Incluso en los años 60 sus malocas fueron bombardeadas por aviones del Estado peruano.

Los Matsés viven en una perfecta y armónica dependencia del bosque. En vez de esperar una lancha repartidora de alimentos y golosinas chatarra, ellos salen a buscar su propio alimento.

A algunos les podrá parecer muy monótono desayunar casi a diario la bebida oficial de la selva, una especie de colado de plátano hervido llamado el chapo.

Tomar mucho chapo y en general no depender de alimento envasado tiene ventajas. Aquí no hay basura regada. Y todos tienen una energía para trabajar duro y parejo desde muy temprano. Como no hay televisión, la gente se acuesta temprano y desde la madrugada se ve las casas humeantes, que delatan que las familias ya están avocadas a la tarea de seguir siendo Matsés.

Un pueblo autogestionario

-

Los Matsés cazan en la selva animales como el tapir y la paca, un roedor grande, utilizando arcos y flechas, trampas y escopetas.

-

Las comunidades viven cerca de la ribera, y cada mañana niños y adultos se ponen en marcha para capturar el pescado del día.

-

En sus huertos crece una gran variedad de cultivos, entre ellos alimentos básicos como el plátano y la yuca.

-

El chapo, una bebida dulce hecha con plátano, siempre está hirviendo en el hogar de un matsés. Las mujeres cocinan la fruta madura y exprimen su tierna carne con coladores caseros hechos de hoja de palma.

-

Esta deliciosa bebida se sirve caliente, junto al fuego, y se suele beber mientras uno se mece en una hamaca.

-

“No comemos alimentos de la fábrica, no compramos cosas. Por eso necesitamos espacio para cultivar nuestra propia comida”, dice Marcos.

-

Cuando no hay colegio, los padres llevan a los niños a los huertos para enseñarles cómo cultivar sus propios alimentos.

La historia Matsés

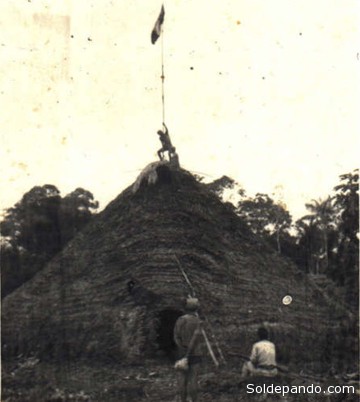

![Colonos y madereros izando la bandera peruana en territorio Matsé, en 1968.]()

Colonos y madereros izando la bandera peruana sobre territorio Matsé, en 1968.

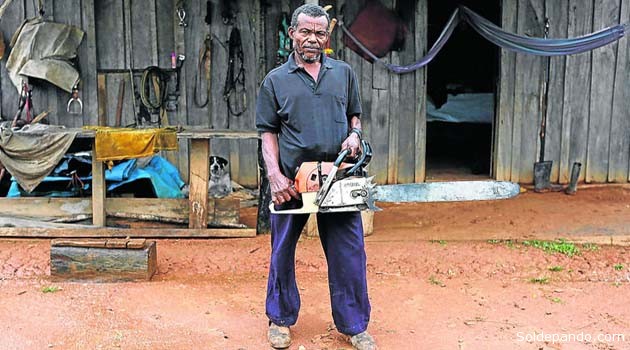

Los Matsés fueron un pueblo en absoluto aislamiento voluntario hasta 1968, año en que fueron contactados por miembros de un grupo misionero estadounidense, el Summer Institute of Linguistics (Instituto Verano de Lingüística, ILV).

Los misioneros llegaron después de que se produjeran violentos enfrentamientos entre los colonos locales, que intentaban construir una carretera a través del territorio de los Matsés, y los indígenas, que estaban defendiendo su tierra. Varios colonos fueron asesinados después de ocupar una de las casas comunales de los matsés e izar la bandera peruana, lo que provocó la intervención del ejército en estos territorios durante el primer gobierno de Belaunde Terry que presidió el Perú entre 1963 y 1968 (similar a la incursión sobre territorio Pacahuara en Pando, Bolivia, durante la dictadura militar de Hugo Bánzer a mediados de los setenta).

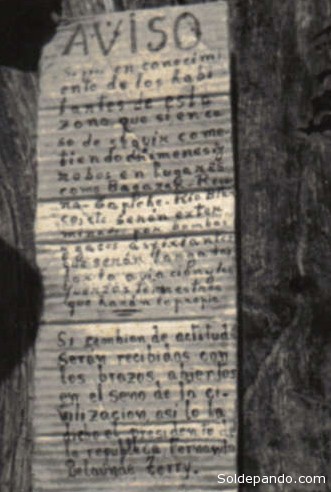

![Anuncio clavado por los colonos en una casa matsés. Los matsés no sabían leer. | Foto Survival]()

Anuncio clavado por los colonos en una casa matsés. Los Matsés no sabían leer. | Foto Survival

Durante la intervención militar que transcurrió desde fines de los sesenta hasta los años ochenta del siglo pasado, los Matsés fueron objeto de un sistemático genocidio que Sirvival documentó con la fotografía de un cartel colocado por los colonos y empresarios madereros en las viviendas indígenas, donde se leía el siguiente aviso; aunque los Matsés no sabían leer:

“Se pone en conocimiento de los habitantes de esta zona que si en caso de seguir cometiendo crímenes y robos… serán exterminados por bombas y gases asfixiantes que serán lanzados por la aviación y las fuerzas terrestres que harán lo propio.

Si cambian de actitud serán recibidos con los brazos abiertos en el seno de la civilización, así lo ha dicho el presidente de la República Fernando Belaúnde Terry”.

Desde entonces, los Matsés han abandonado sus casas comunales y viven en casas familiares individuales, y muchas de sus antiguas ceremonias ya no se practican.

Exterminio en el siglo XXI

Durante la década de los 90, los madereros inundaron el territorio de los matsés y los indígenas no contactados huyeron. Ahora los matsés dicen que sus parcialidades no contactadas están regresando a su territorio originario; sin embargo ese retorno se ve interferido por la incursión de las primeras maquinarias de la petrolera canadiense a mediados del pasado año 2012.

“Cuando los madereros invadieron nuestra tierra, los indígenas aislados desaparecieron de la selva. Ahora hemos expulsado a los madereros y los indígenas están volviendo. Pero la empresa petrolera los obligará a huir de nuevo…”, reclama Marcos por su hermanos no contactados.

“Nuestros antepasados siempre nos dijeron que los foráneos inician los conflictos. Como durante la fiebre del caucho, van a venir de nuevo para causar conflictos entre nosotros. Vayan y díganle al mundo entero que los matsés nos mantenemos firmes en nuestra posición contra la empresa petrolera. ¡No queremos que invada nuestra tierra…!” clama el indígena en nombre de su pueblo.

LINKS RELACIONADOS

![pueblos-indigenas]()

![biodiversidad]()

El árbol de la castaña, un gigante pulmonar

El árbol de la castaña, un gigante pulmonar